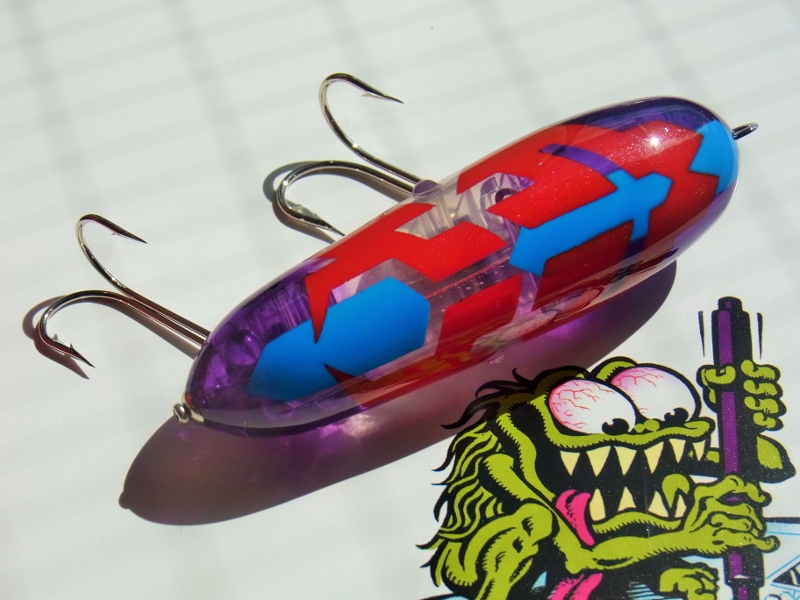

柄色:BCP(Breeding Colorific of Parthenogenesis)

【BCPについて】

婚姻色というと、鳥や魚が産卵期にオスがメスにアピールするためのもの、異性の識別や性行動の触発のためのものというのが一般的な考え方です。

もちろん、その通りなのですが、このカラーのコンセプト世界では、とある生物の婚姻色(産卵色)には、産卵期にメスが目立たない地味な色になり、

オスが派手に目立つ色になるのは、外敵から見つかりやすくなってオスが食われやすくなるため、というのがあるそうです。

そうすることで、産卵期にメスが食われにくくなり、産卵において、抱卵したメスはオスよりも重要とされ、

メスが食われまくってしまってメス1匹に対してオス5匹よりも、メス5匹に対しオス1匹のハーレム状態の方が良いので、オスが犠牲となっているというものです。

また、オスは同種内でより体が大きく喧嘩の強い個体が生殖活動できるとしてオス同士が争い合いますが、

この生物は、同種同士で争って強弱を決めたところで、より大きな敵に食われることにおいてはあまり意味が無いことなので、

むしろ、そういう敵から逃げる能力の高いものが遺伝子を残せるようにしているのです。

つまり、オスが産卵色で派手になって食われやすくなることで、鈍臭い個体は食われてしまうから、食われずに生き延びた個体は相当に逃げるのが上手いということになり、仲間同士で多少の強さがあるよりも逃げ切る能力の方が遺伝子を残す価値があるということになります。

産卵色にはそうした意味がある生物もいて、ただ漠然とメスにアピールするため、と一括して決め付けては面白くないというのです。

カマキリのように産卵後にオスがメスのエサになったり、サケのように産卵後に死ぬものもいるし、

何百万種といる生物の中には敢えて犠牲になる事で生き延びる方法を取る種が居ておかしくありません。

そうしたことを考えてみて、それでは目立つってどういうことかというのを人間世界で黄色=目立つとかいうのではなく、

そうした種の保存の原理の中にヒントを求めると、オスが食われるために派手になる産卵色は目立つってことなわけだから、

ルアーという目的のためにはそれを活用するのが良いとなるわけです。

それをいろいろやってみようというスタンスで、使いながら感じながら研究しつつ見出したことをアレンジしながら極めていきたいというカラーコンセプトだということです。

いろいろ聞いたのですが、文章にするのは難しく上手く書けたか疑問ですが、

よく釣りで言うところの婚姻色=オイカワみたいなノリではないってことらしいです。

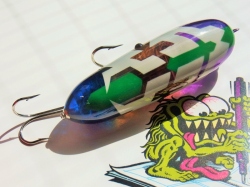

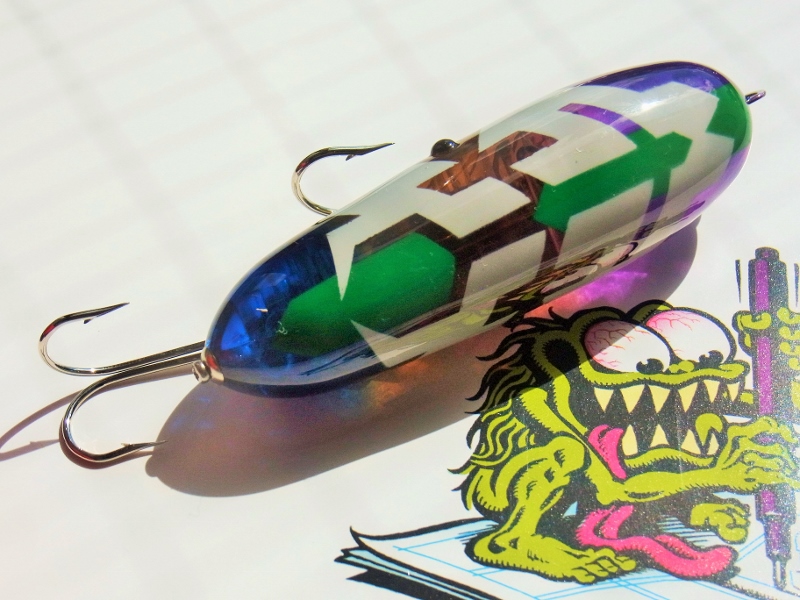

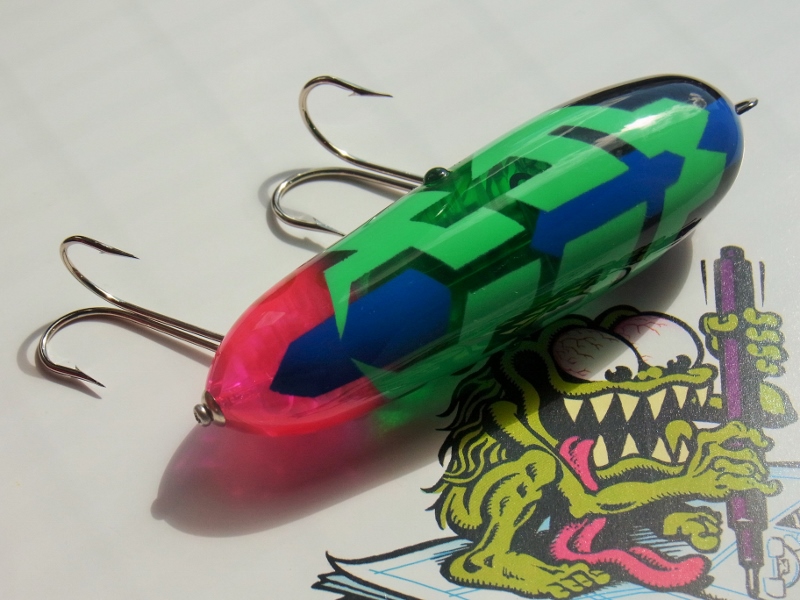

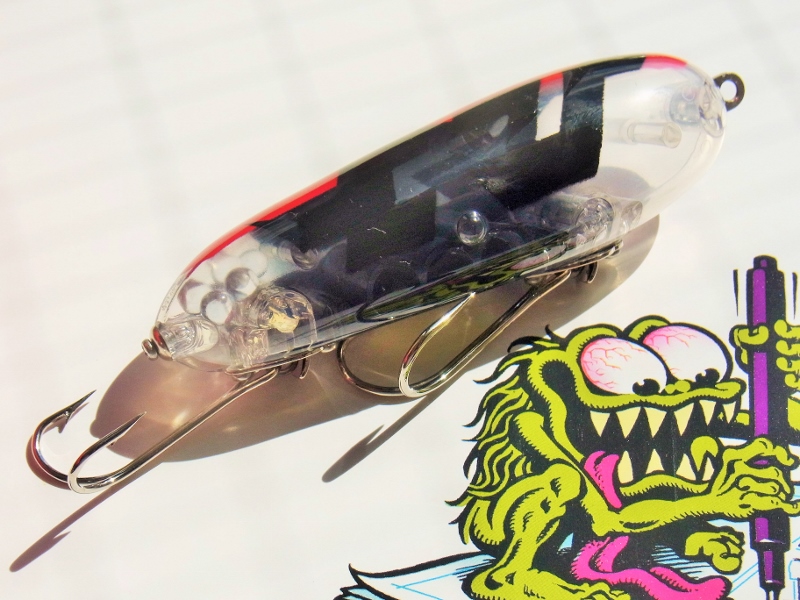

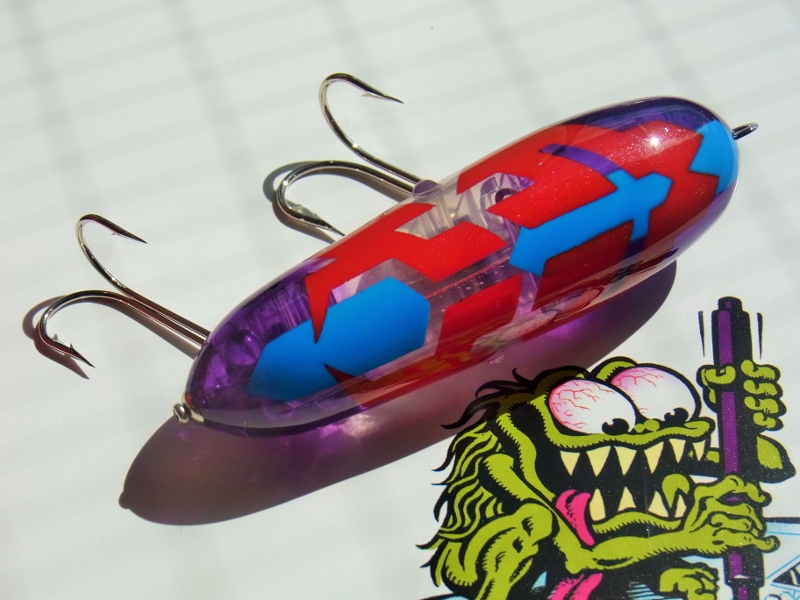

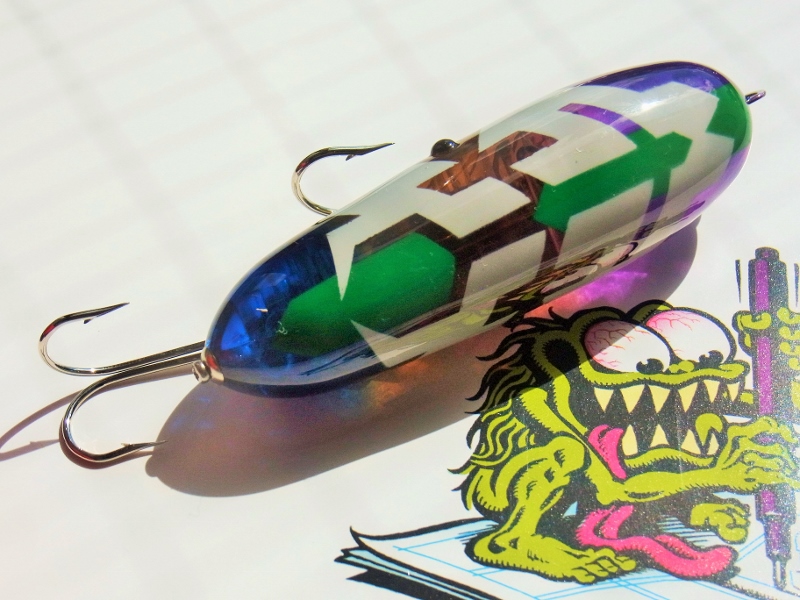

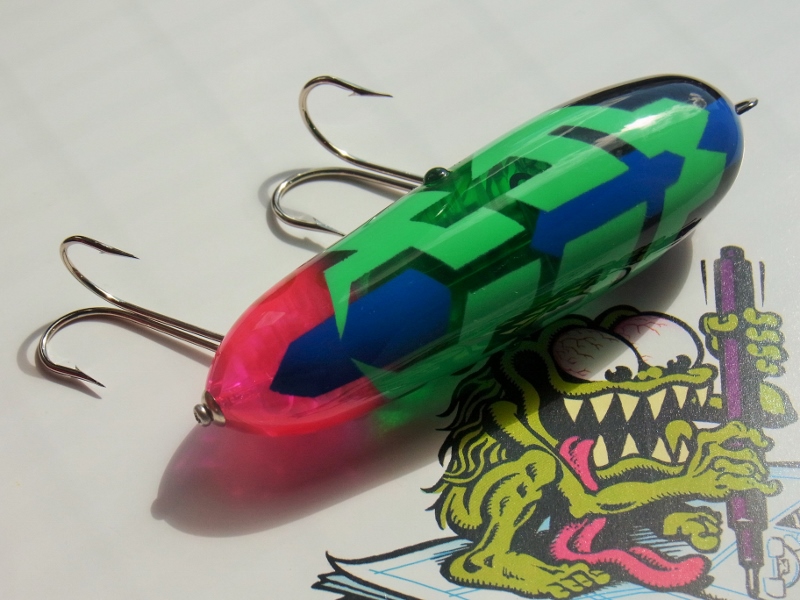

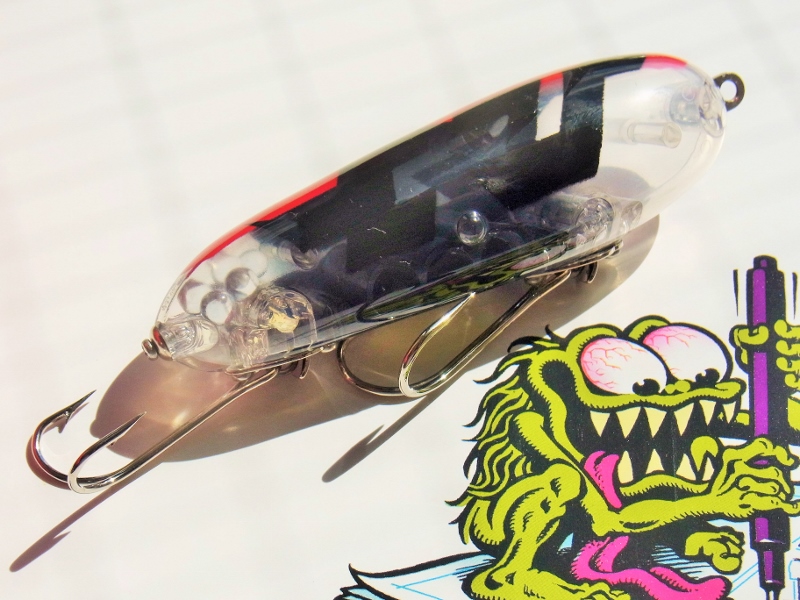

全11色

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11